データ削除、ハードディスクのフォーマットでもデータ復旧は可能

データ削除、フォーマットの場合、データの上書きがされないように注意が必要

|

|

データを削除してしまった

|

ファイル(フォルダ)を削除してしまった・ハードディスクをフォーマット(Format)してしまった場合でも、そのデータは完全削除されているわけではありません。

データ削除、ディスクフォーマット後そのままパソコンを使い続けますと、削除されたデータに新たなデータが上書きされ元のデータの復旧ができなくなることがあります。パソコンの使用頻度により、ファイル・フォルダ名までは復旧できないこともあります。

削除されたデータはどうして復旧ができるのか?

まず、ハードディスク内のプラッタ上に記録されるデータは、 「セクタ」と呼ばれる最小単位で書き込まれます。通常、セクタサイズは512バイトに設定されています。

しかし、ハードディスクを使用する際は、最初にフォーマットを行い、連続するいくつかのセクタをまとめた「クラスタ」という単位で管理されるようになります。(OS上では、このクラスタが最小単位として扱われます。)

まず、データは、クラスタに保存され、どのクラスタにどのデータが保存されているのかという情報はインデックスにて管理されています。(データのサイズが大きければ分割されて保存されます。)

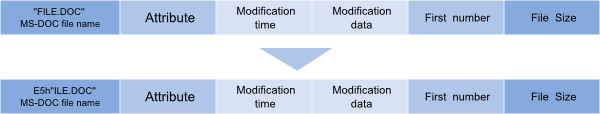

パソコン上でファイルの削除を実行すると、このインデックス上の該当ファイル名やディレクトリ名の一番目Charactersが削除されるだけです。

インデックスが削除されるだけで、ファイルが記録されていたクラスタの元データはそのままの状態で、OSではそのクラスタを「空き領域」として認識するのです。

その為、実際には削除したデータは残っていますので、復旧が可能です。

但し、「空き領域」=「書き込み可能」な状態なので、この状態で使用を続けていれば、別のデータがこのクラスタに書き込まれてしまいます。こうなると復旧はできなくなります。

逆に削除後すぐの状態であれば、完全復旧出来る可能性は高いです。このような、見えなくなったデータを探しだし目次を復旧/復元するのが、基本的なデータ復旧の仕組みです。

普段、我々がパソコンを使用していると、プログラムの一時ファイルやインターネットのキャッシュファイル、データファイルの作成などでファイルの書き込みが行われます。そのため、誤ってデータを削除してしまい、データの復旧が必要な場合は、パソコンの使用を中止しなければなりません。

また、MacOS、その他OS,NAS機器、RAID構成機器などの場合は、ファイルシステム、データの保存方法などが違いますので、削除されたデータが復旧できなくなることもあります。

ファイルを削除した場合、復旧できる理由

ファイルやディレクトリの削除は、ファイル名やディレクトリ名一番目Charactersを削除することで処理されます。

ファイルの実データは、クラスタに(サイズによっては分割されて)保存され、どのクラスタにどのデータが保存されているのかという情報はインデックスにて管理されています。

パソコン上でファイルの削除を実行すると、このインデックス上の該当データに関する情報が削除されます。ファイルシステムにある目次を消してしまうわけです。

目次情報が削除されてるのでOSではファイルが削除され「存在しない」と認識するだけで、実際にはデータは、まだクラスタに保存されているままです。

このようなデータを探しだし目次を復旧/復元するのが、基本的なデータ復旧の仕組みです。

フォーマット後、データを保存した場合、以前のデータは復旧可能か?

削除・フォーマット後に上書きをしてしまった場合、どの程度上書きをしてしまったのか、OS用のハードディスクなのか、バックアップ用のハードディスクなのか。また、普段デフラグ(Defragmentation)を定期的に行っていたのかどうかなどで復旧の可能性や復旧率が違ってきます。

ローレベルフォーマット以外でハードディスクをフォーマットすると、システム領域だけが初期化されます。そのため、データ領域のデータは復旧が出来るようになります。

ただし、フォーマット後、他のプログラムをインストールすると、他のプログラムの大きさほどのデータが削除されますので、希望されるデータが復旧できない場合がございます。フォーマット後、復旧が必要な場合であれば、プログラムのインストールやデータの書き込みは行わないでください。

※注意事項

*データが上書きされてしまうと復旧ができなくなる可能性が高くなりますので、ソフトウェアのインストール、データの書き込みにはご注意ください。